「まさか私が、被災するなんて」

(岡山県/40代 公務員)

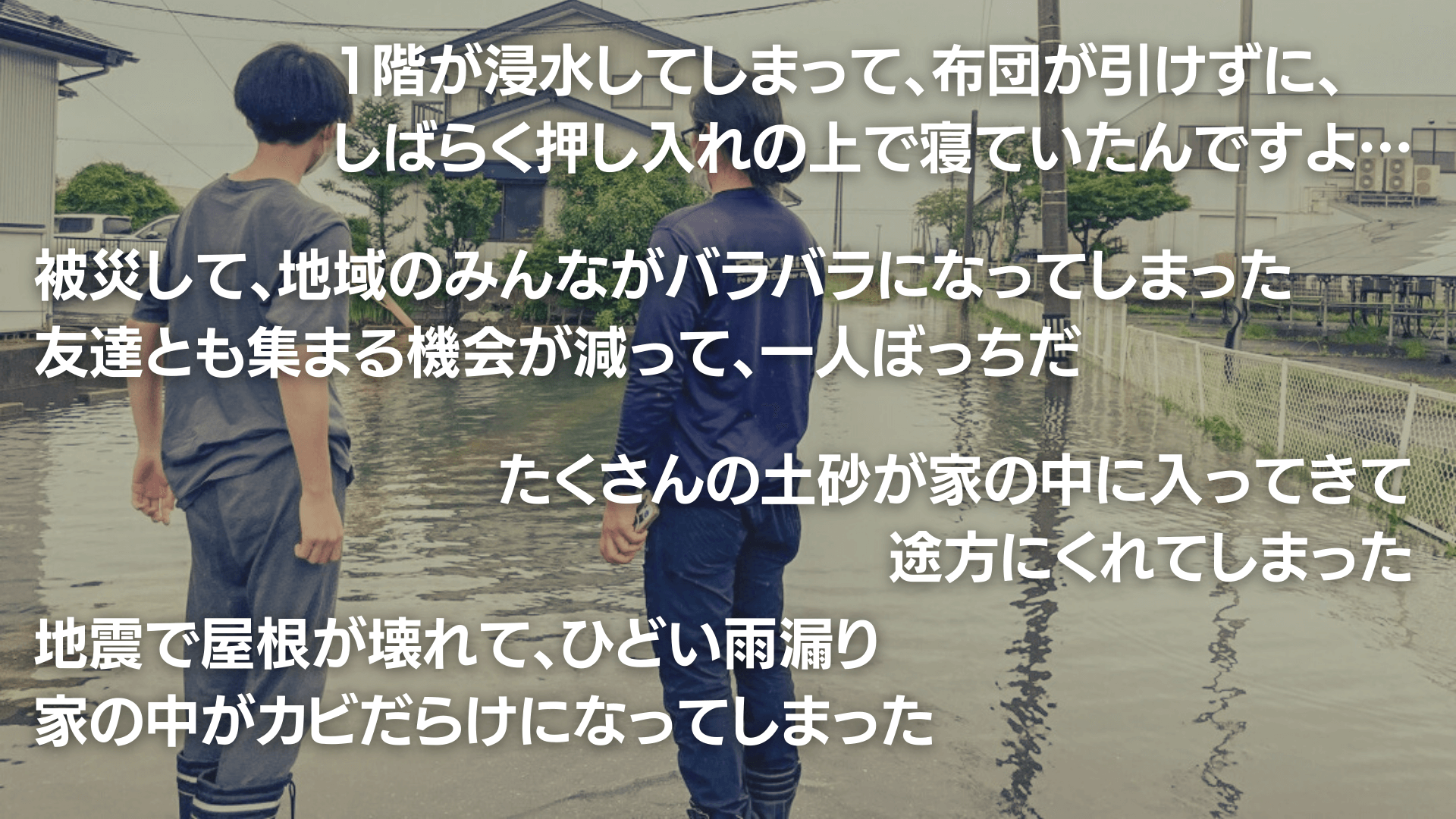

「えっ、布団濡れてる?」と感じ、夜中に目が覚めました。1階が水に浸かりはじめてたんです。すぐに小学生の子どもとおばあちゃんを起こして、2階に逃げました。

一安心と思ったのも束の間で、どんどん水が階段を登ってきて…。最終的に私の腰まで水がきたんです。真っ暗な部屋で、水に浸かりながら、ひたすら朝を待ったのを覚えています。

救助していただいたのは明るくなってからです。家族三人、ずぶ濡れのまま避難所に行きました。寒い時期だったらと考えると、ぞっとします(※被災時期は夏)。

食事はその日から数週間、おにぎりやパン、お弁当をいただきました。その中で支援団体の方が作ってくれた温かい食事を口にしたとき、自然と涙が出てきました。

家やすべての家財を失ったこと、子どもを不安にさせたくないと堪えていた感情が出たんだと思います。

水が引いたときに、自宅に戻ってみました。

そこで見た住み慣れた家は、積もる大量の泥、散乱する泥だらけの家具…。とてもじゃありませんが、住める状態ではなかったです。

緊張状態が続いた避難生活や不安で疲れもたまっていたこともあり、心はほとんど折れていました。

その後、ボランティアの方たちが、家の清掃にはいってくださり、少しずつ片付けてくれました。何日も泥まみれになりながら、大変な作業だったと思います。ときには、子どもが大切にしていたおもちゃも見つけて綺麗に洗ってくれたりもしました。

汚れが落とされていく家を見ながら

「もしかしたら、またここに住むことができるかもしれない」

と、希望を持てるようになりました。

今後も繰り返される災害

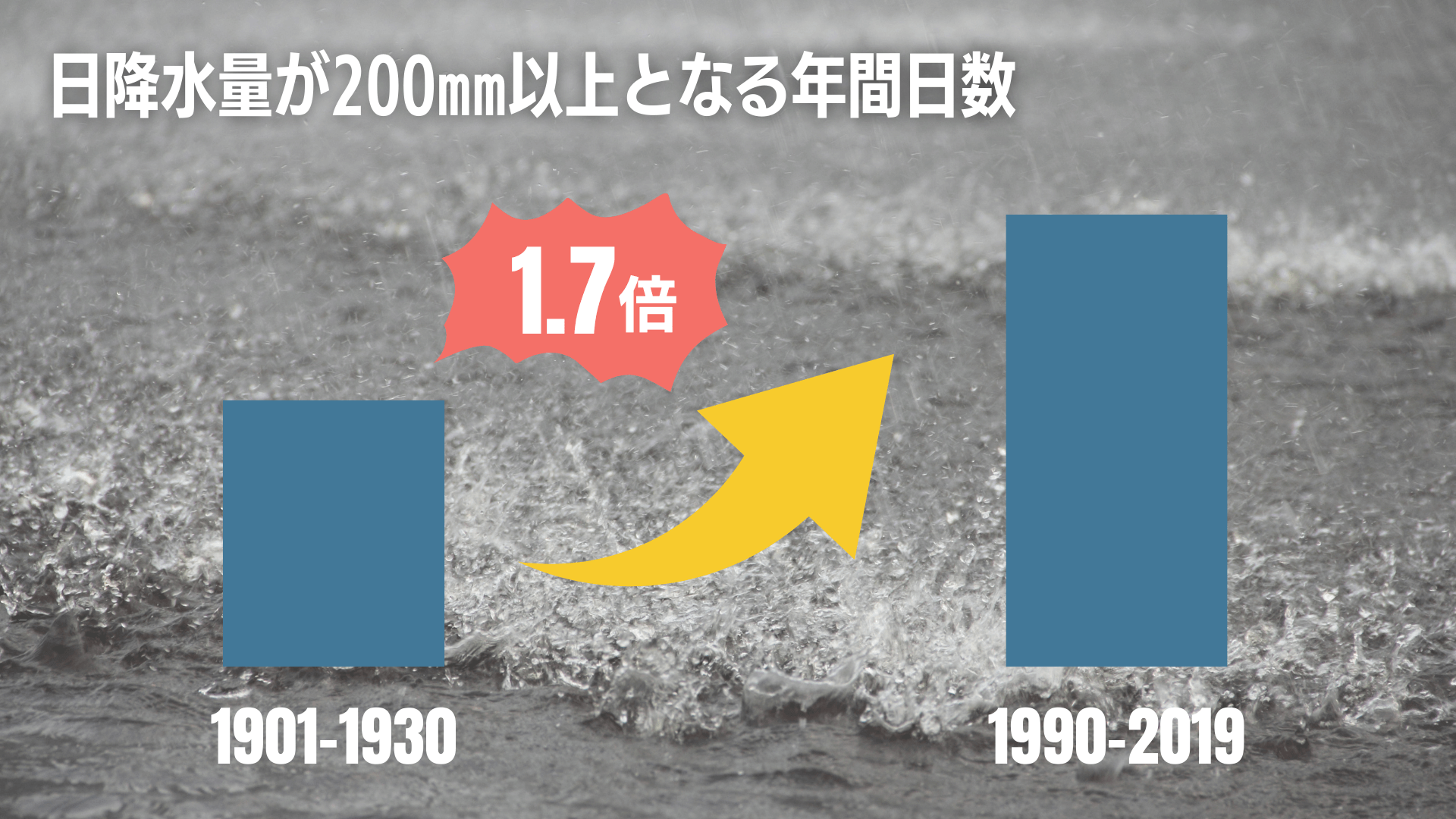

毎年、台風や豪雨の激しさが増していると感じている人も多いのではないでしょうか?

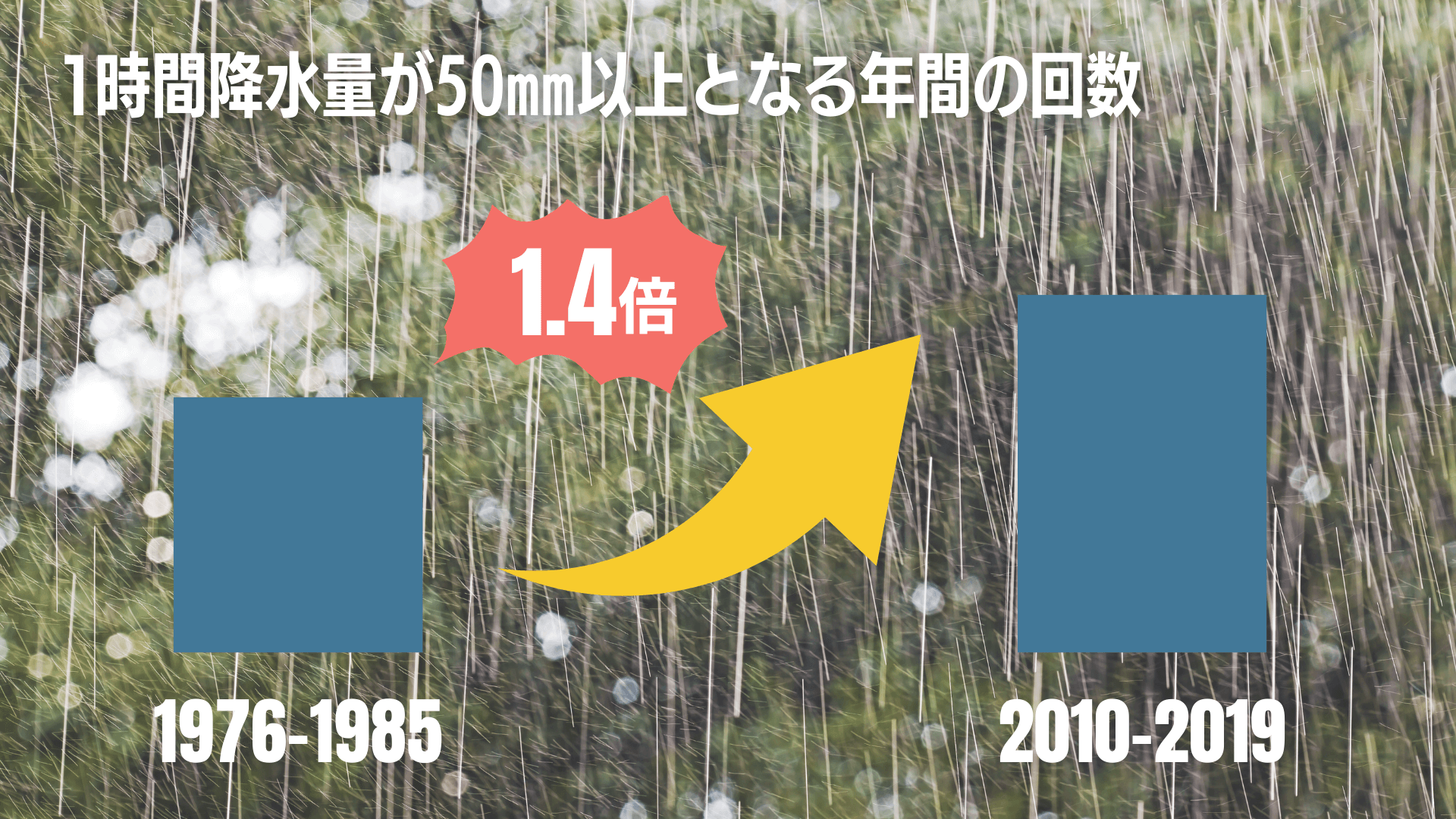

その感覚は正しく、国土交通省が公開している「国土交通白書2020」のデータがその事実を物語っています。

1日の降水量が200mm以上となる年間の回数を「1901年〜1930年」と「1990年~2019年」で比較すると、約1.7倍に。

また、1時間降水量が50mm以上(バケツをひっくり返したような雨)となる年間の回数を「1976年〜1985年」と「2010年〜2019年」を比較すると1.4倍に増加しています。

大気や海水の温度が上がることに伴い、今後も災害が繰り返されることが予想されます。

また、「首都直下地震」「南海トラフ地震」という大規模災害の発生も予想されています。

効果的な支援を続けていくため、

PBVの災害支援を応援してください

「災害支援サポーター」への参加をお願いする

3つの理由

息の長い支援をするために

ひとたび被災すると、復旧まで早くて数ヶ月。被災地によっては数年がかかる場合もあります。緊急期だけでなく、中長期に渡る支援の大きな助けとなるのが、継続的なご寄付です。

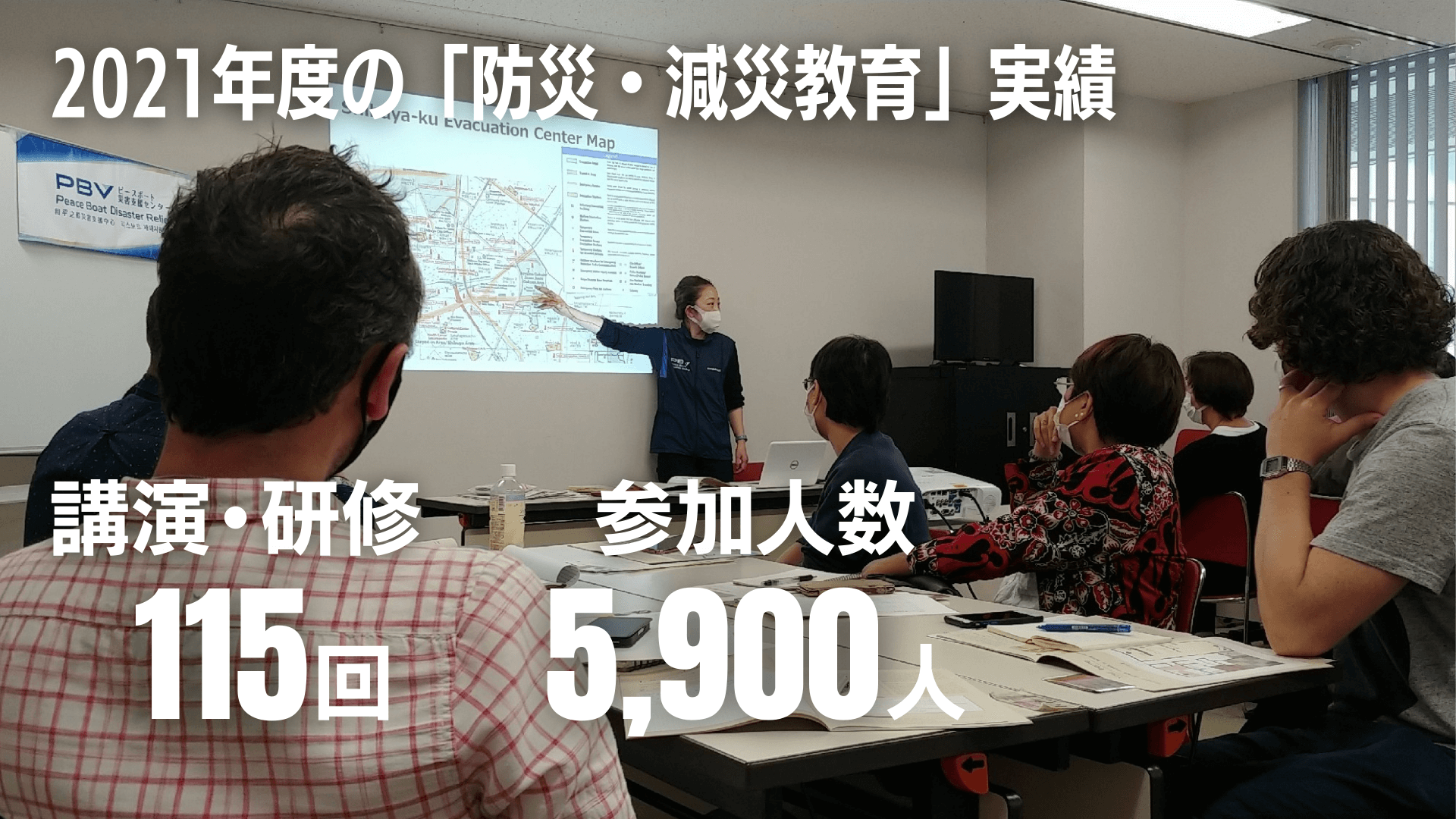

「防災教育」を行っていくために

「災害支援」だけでなく、「防災教育」にも力を入れています。防災・減災を学び、平時から備えることで、災害による被害が軽減されます。

災害に強い社会に近づくから

「1人の100歩よりも、100人の1歩」が大事だと考えています。災害に関心を持つ方が多くなればなるほど、みんなで少しずつ力を出し合うほど、確実に、社会は災害に強くなります。

災害に強い社会にできる、

その方法は?

これまでに幾度となく、繰り返されてきた災害。

気候危機を解決するのは簡単ではありませんが、災害に備えることはできます。

備えることこそが、

1人でも多くの人の命を救い、

1人でも多くの人に寄り添い、

少しでも早く元の生活を取り戻せるように支えることができるのです。

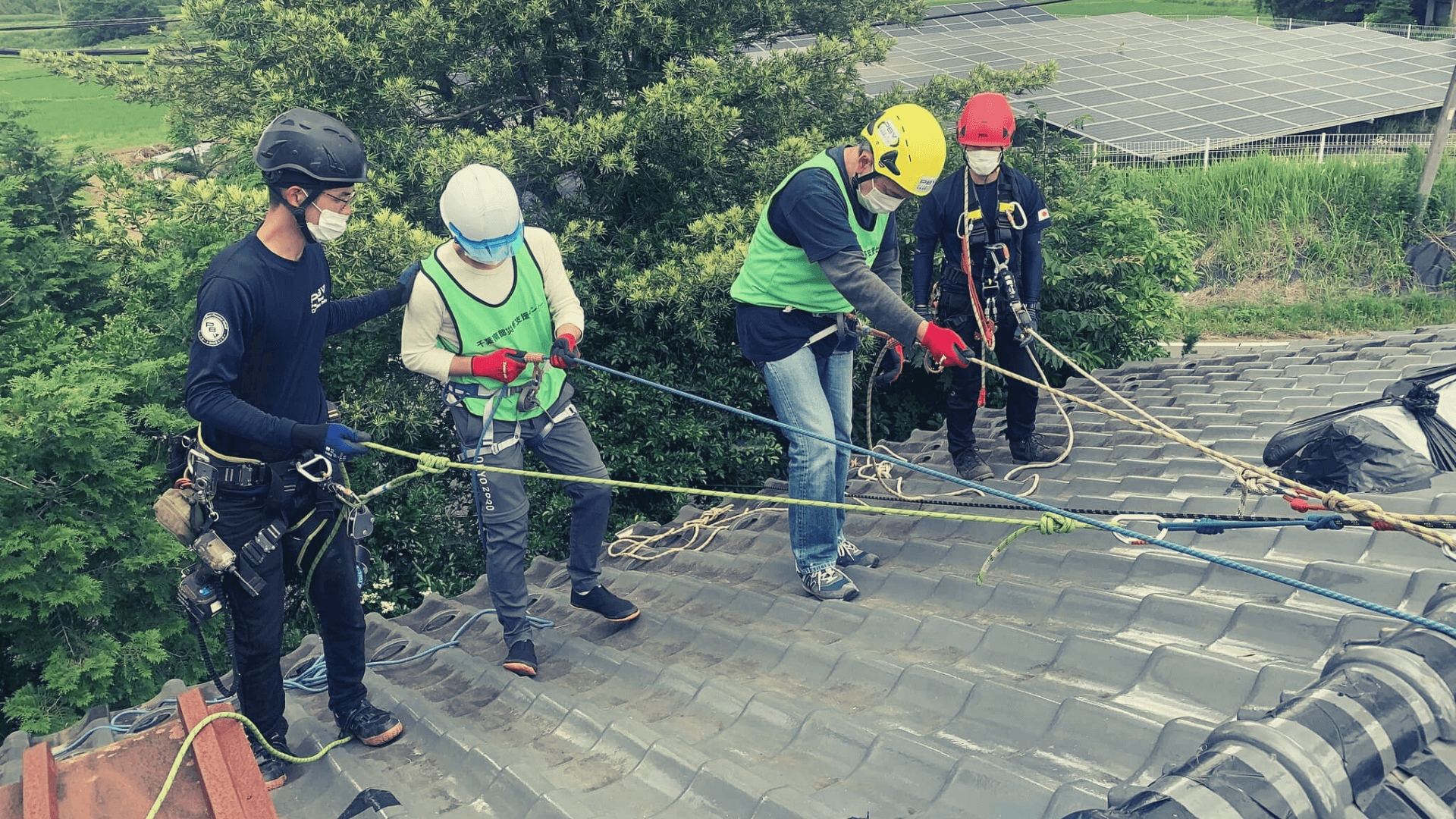

PBVが支援活動と並行して行なっているのが、全国で災害対応力を上げる取り組み。

被災地で培った経験やノウハウを「防災・減災教育」として講習や研修会でお伝えしています。

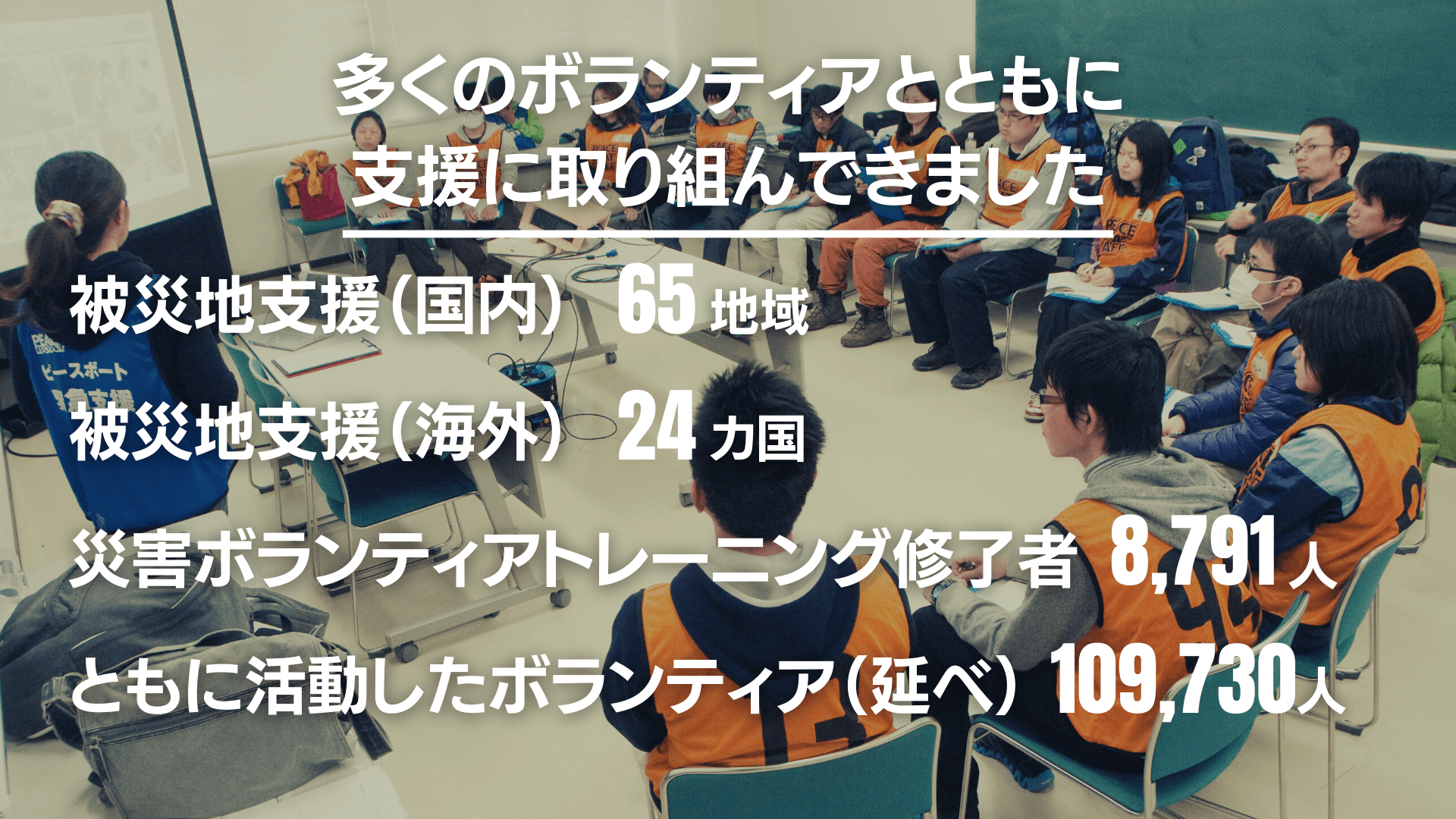

PBVの活動実績(2011-2022)

PBVは、2011年に発生した東日本大震災を機に、災害支援を専門とする団体として設立されました。2021年に設立10周年を迎え、次の節目となる20周年に向けて歩み続けています。

多くのメディアにて取り上げていただいています

- ●テレビ

-

- NHK「明日をまもるナビ」「おはよう日本」「NHKワールド」「ゆう5時」「ニュース シブ5時」「週刊まるわかりニュース」「あさイチ」「先読み!夕方ニュース」「ひるまえほっと」「TOMORROW」「首都圏ネットワーク」「BS1 プロジェクトWISDOM」「ろーかる直送便」

- テレビ朝日「サタデーステーション」「ANNニュース」「モーニングバード」「報道ステーション」「スーパーJチャンネル」「ニュースの深層」「朝まで生テレビ」

- 日本テレビ「スッキリ」「NEWS ZERO」BS「深層NEWS」「ZIP!」「news every.」

- テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」「すけっち」「池上彰の緊急報告」「トコトンハテナ」「ガイアの夜明け」

- フジテレビ「グッディ」「とくダネ!」

- TBS「ビビット」「Nスタ」「報道特集」「NEWS23 X」「ニュースの視点」「サンデーモーニング」

- ●新聞

- 日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、ほか各地方紙

- ●雑誌

- 「月刊消防」「AERA」「災害ボランティア活動ブックレットシリーズ(全国社会福祉協議会)」

など

支援活動がより効果的になる

ネットワーク

PBVは、さまざまなネットワークに加盟しています。各団体と連携しながら、災害支援・防災・減災の取り組みを続けています。

- 国内:

- 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)/ 日本NPOセンター (JNPOC)/東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)/震災がつなぐ全国ネットワーク(震つな)/民間防災および被災地支援ネットワーク(CVN)/ 緊急災害対応アライアンスSEMA/国民生活産業・消費者団体連合会(生団連)/みんなの炊き出し研究所/東京都災害ボランティアセンター アクションプラン推進会議/災害協働サポート東京(CS-Tokyo) /おおさか災害支援ネットワーク(OSN)/新宿NPOネットワーク協議会

など

- 海外:

- 国連防災機関(UNDRR)_Making Cities Resilient:My City is Getting Ready(災害に強い都市の構築キャンペーン)/ Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction(GNDR)/ ジャパン・プラットフォーム(JPF)/防災・減災日本CSOネットワーク(JCCDRR)/ 国際協力NGOセンター(JANIC)/ NGO安全管理イニシアティブ (JaNISS)/支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク(JQAN )

など

災害支援サポーターの仲間たち

東日本大震災発生後、現場のニーズを拾いながら、それを具体化、具現化していく姿。地元に密着して真摯な支援活動をするPBVの皆さんに心を動かされました。

以降、年に1回募金していましたが、少額でも毎月送金できる災害支援サポーターに変更しました。PBVの安定した資金源のひとつとなり、活動の計画が少しでも立て易くなるのではと思ったからです。

日常の仕事や生活に追われている自分には、とても出来ることではありません。自分の代わりにPBVの皆さんに現地に入ってもらい、動いていただいているような気持ちも抱いています。

2016年の熊本地震で、私の実家が被災しました。その時、全国各地から支援をしていただいて、いまでも感謝しています。

その後、少しでも恩返しができればと思い、西日本豪雨が発生したときに初めてボランティアに参加しました。災害ボランティアの現場は、私にとって心の中で「ありがとう」を伝える場でもありました。

「日本のどこにいても、いつ災害に襲われてもおかしくない」という被災経験からの想いとともに、何かできることがあればと思い、PBVのサポーターになることにしました。

災害支援サポーターの力でできること

1日約33円からのご支援で、

被災地に安堵と安心を届けることができます。

- 上記だけでなく、発災直後の緊急支援活動費用や中長期的なコミュニティへの支援費用など、幅広くPBVの活動に活用します。

- 毎月のご寄付は、活動の指定ができません。ピースボート災害支援センター(PBV)の災害支援活動全般に活用させていただきます。

- ピースボート災害支援センターの寄付金に関する取扱規程は下記をご参照ください。

公益社団法人ピースボート災害支援センター寄付金等取扱規程[PDF]

あなたの力が、

必ず被災地・被災者の力になる

このようなニュースが全国に流れると、

人々の関心が一気に高まります。

しかし数日経つと報道が大きく減り、

比例して関心が薄れてしまう現実があります。

しかし実際には

「全国報道の終わりが、復興の始まり」です。

発災直後の緊急期をなんとか乗り切ったとしても、

復興までは長い道のりが待っているのです。

だからこそ、継続的な支援が必要です。

PBVが目指すのは

「一人の100歩より、100人の一歩」。

一人が大きく支援に関わるよりも、100人が少しずつ関わる方が、災害に強い社会になります。

もし100人の一歩が、1,000人の一歩になったら…。

PBVの活動の幅が広がり、

さらに被災地・被災者の力になる支援を行えるようになります。

私たちと共に、被災地・被災者を支える一歩をあゆみませんか?

よくある質問

ピースボート災害支援センター(PBV)は、2025年4月1日に内閣総理大臣により「公益社団法人」としての認定を受けました。当団体への寄付金は、特定公益増進法人としての税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。

個人によるご寄付

確定申告を行うことで、所得税、住民税※および相続税等で寄付金控除が受けられます。申告の際に必要な「寄付金受領証明書」は、寄付をいただいた日の翌年1月下旬ごろに発行します。

- 東京都在住の方は、条例により都民税から税額控除することができます。住民税については、都道府県、市区町村によって取り扱いが異なりますので、お住まいの自治体にご確認ください。

- 相続財産よりご寄付いただいた場合、相続税の期限内に申告をすると、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。申告に必要な書類がございますので、ご希望の際にはご相談ください。

法人によるご寄付

一般の寄付金とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。

「寄付金受領証明書」は、決算期に合わせて発行できます。お気軽にご相談ください。

- 税制優遇(寄付金控除)について、詳しくは所轄税務署や国税庁のウェブサイト等をご確認ください。

受領書は、年に1度(1月下旬ごろ)に、前年にご入金が確認できた寄付額を記載した受領書をお送りします。異なる時期に受領書が必要な方は、ご連絡ください。

受領書は当団体にてご入金が確認できた日付で発行しております。お申込み日ではなく、各クレジットカード決済代行会社から当団体に入金された日付となります。お申込み日と当団体入金日が2~3か月異なる場合があります。

受領書の宛先は、申込み時のご登録名、ご住所とさせていただきます。

紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。

クレジットカードをお手元にご準備いただき、災害支援サポーターWEBサイトにアクセスの上、お申込ください。

クレジットカード決済のみとなります。退会の申請がない限り自動更新となります。

途中退会による返金はありません。退会に関する取り決めは、「退会方法」をご確認ください。